En este 2026 escribiré una serie de artículos basados en esa frase que se ha vuelto tan viral: “un país de primer mundo”, no desde un contexto político, sino desde un contexto social; es decir, partiendo de la responsabilidad de cada ciudadano salvadoreño. Se busca que El Salvador sea un país de primer mundo y, sí, así debe ser. Pero ¿qué define a un “país de primer mundo”? Contrario a lo que muchos piensan, no es solamente infraestructura o macroeconomía. Hay ciertas características que todos los ciudadanos de los países de primer mundo comparten, y en este artículo discutiré tres que, considero, son las más importantes. Quiero aclarar desde ya que no estoy defendiendo posturas políticas del presente ni del pasado. En un país de primer mundo, la objetividad y la veracidad son parte de la cultura.

La primera característica del ciudadano de un país de primer mundo es el nivel de educación. Nótese que no uso “nivel educativo”, sino “nivel de educación”. Nadie niega que se necesitan programas educativos apropiados y escuelas con una infraestructura que conduzca al aprendizaje, y esto, obviamente, le corresponde al Estado. Pero la educación va mucho más allá de índices de alfabetización o títulos universitarios. Para hablar de una “educación de primer mundo” hay que hablar del aprendizaje continuo de los ciudadanos de un país. El lifelong learning —aprender durante toda la vida— es un pilar cultural, económico y social de un país desarrollado. Cuando el ciudadano se preocupa por educarse, no solo por aprender, por supuesto que va a exigir mejores escuelas para TODOS. TODOS, sin excepciones de nivel social.

En El Salvador, lamentablemente, se tiene que comenzar por el triste hecho de que la educación es clasista. Es común esta amenaza: “Si no salís bien en las notas, ¡te mando a una escuela pública!” Léalo lentamente de nuevo. ¿Cree usted que un padre en Finlandia o Suecia diría algo así? ¿Se explica ahora la mínima inversión en infraestructura, los sueldos miserables de los maestros y los programas educativos deficientes que este país ha tenido no por años, sino por casi un siglo, en el sector público?

La segunda característica de un ciudadano de un país de primer mundo es la confianza en las instituciones públicas. Sí, sí, yo sé lo que me van a decir: ¿cómo se confía en las instituciones públicas cuando todo está puesto bajo reserva? La transparencia, obviamente, es necesaria para generar confianza. Sin embargo, la transparencia no nace por arte de magia. Es el resultado de la participación cívica y de la enseñanza de valores y ética desde la más tierna infancia. Me atrevo a preguntar: ¿cuánta participación cívica tiene y ha tenido históricamente, desde 1992, el ciudadano salvadoreño? Se podría decir que nula, porque la participación cívica no es ondear la banderita de nuestro partido favorito e insultar al partido opuesto, ni ir a votar con bombos y pitos. Eso es partidismo.

La participación cívica es involucrarse activamente en los asuntos de la comunidad, la sociedad y, finalmente, del gobierno central, mediante acciones que contribuyan al funcionamiento de la democracia, a la mejora del entorno social, económico y medioambiental, y a la defensa del bien común.

Se los traduzco con ejemplos sencillos. Es común que las juntas directivas de las colonias jamás tomen acciones para poner en su lugar a los vecinos problemáticos “por guardar la buena convivencia” (léase: “no quiero problemas con nadie; aunque acepté un cargo y me gusta tenerlo, le tengo miedo al conflicto”). Por lo tanto, dejan a los vecinos soportando, casi en silencio, a quien viola todas las normas establecidas. Se le enseña al niño que los padres, o la tutora, pueden hacerle la tarea y está bien, pero tiene que fingir que la hizo él. Se enseña que, si se hizo algo mal pero nadie se da cuenta, “bruto sos si lo contás”. Luego se critica al gobierno central por hacer lo mismo, a nivel macro.

Crear instituciones públicas en las que se pueda confiar es un proceso que toma generaciones. Esto no tiene nada que ver con política y todo que ver con ética, valores y una cultura orientada al bien común que comienza dentro del tejido social. Una sociedad que no es ética, pero que demoniza la política, es hipócrita. De la misma forma, una sociedad que acepta la mentira “para zafarse”, e incluso la aplaude, no está preparada para exigir transparencia.

La tercera característica es la estabilidad económica personal del ciudadano de un país de primer mundo. El deber del Estado es garantizar una sostenibilidad económica que permita que los ingresos sean suficientes para tener una vida digna, y que la población tenga acceso a los servicios básicos, a vivienda y a créditos con una tasa razonable. Pero el Estado no es responsable de lo que el ciudadano hace con su dinero, ni de su planificación financiera presente o futura.

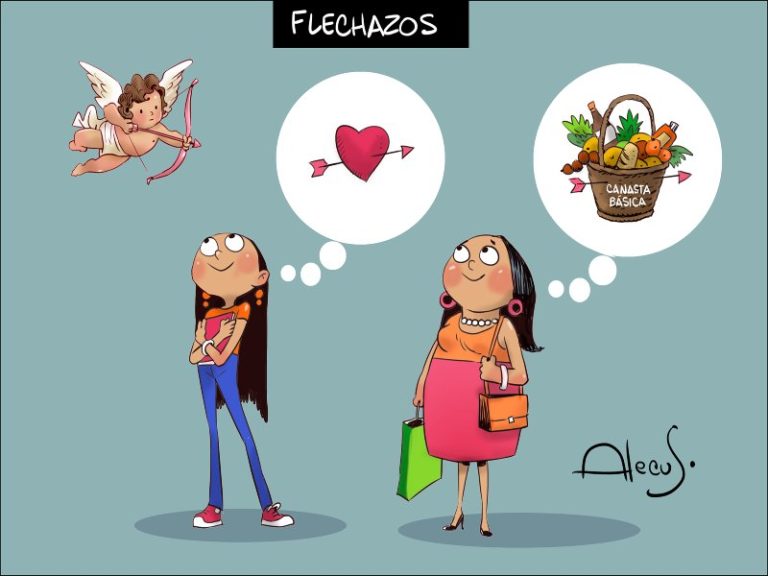

El Salvador es un país que recibió, según el Banco Central de Reserva, “$9,021 millones en remesas entre enero y noviembre de 2025”. Esto corresponde al 24 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, es decir, casi la cuarta parte de su economía. Sin embargo, también según el BCR, “el 98.7 % de las remesas se destinan al consumo (alimentación, servicios, gastos diarios), y solo el 1.3 % se destina a inversión o ahorro”. Hemos llegado al punto en que la gente “vive” de las remesas; en otras palabras, del dinero de terceros. No hay interés por la agricultura o la ganadería. No hay fontaneros, carpinteros ni electricistas. Todo el mundo se pregunta por qué los jóvenes quieren ser “creadores de contenido”. ¿Qué se puede esperar cuando, durante los últimos 25 o 30 años, ha habido familias enteras que no han trabajado?

Lo que sí hay es una multitud de carros importados, casas alquiladas o compradas a precios infladísimos y, lo más grave, tarjetas topadas que solo esperan la próxima remesa para seguirse topando. Esto no es, ni de lejos, “estabilidad económica personal”.

Tomemos como ejemplo los carros. El ciudadano del país de primer mundo tiene una cultura que prioriza el ahorro y en la cual se gasta —o no— basándose en la planificación financiera y el bienestar personal y social. En El Salvador, tener tres carros es un “estatus”; en Europa es un lujo innecesario, un gasto difícil de justificar, un problema logístico y algo socialmente mal visto por razones ambientales. Sí, se entiende que hay razones que hacen que San Salvador o San Miguel sean diferentes de Madrid o Roma —un transporte público funcional, ciudades diseñadas para caminarse, por ejemplo— y que se necesita un vehículo. Pero, hasta hace unos años, las familias se las ingeniaban perfectamente con dos, y estos duraban diez o quince años. Ahora es tal la voracidad que se ven cocheras donde hay vehículos parqueados sin utilizar. Un vehículo no es una inversión; es un gasto. El ciudadano de un país de primer mundo lo entiende. Pero en el Pulgarcito, al parecer, entre más carros tengamos, más poderosos nos miramos.

¿Es querer que El Salvador sea un país del primer mundo algo malo? No, es lo que todo ciudadano debería aspirar. ¿Es responsabilidad del Estado que lo sea? En gran parte, sí, pero no completamente. También es responsabilidad del ciudadano —especialmente de aquel que tiene privilegios— cambiarse a sí mismo para cambiar la sociedad. En los siguientes artículos discutiremos algunos de estos temas con mayor profundidad.

Educadora