El Salvador vive un momento histórico de transformación visible. Nuevos proyectos, modernización urbana, avances en seguridad y un ambiente que muchos consideran de renovación nacional se sienten en diversas áreas. Sin embargo, en medio de esta evolución social emerge una pregunta inevitable: ¿puede un país ver realmente si no mira hacia los más pequeños, los más vulnerables y los más olvidados de su propia gente? La historia del ciego de nacimiento en Juan 9:24–34 —ese hombre que dijo con humildad y firmeza “Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo” (Juan 9:25)—.

Ello nos ofrece un espejo milenario para analizar no solo nuestra ceguera espiritual, sino también nuestra indiferencia hacia los mendigos, los necesitados y los excluidos del sistema, aquellos que, como él, viven en los portales de los parques, esperando un milagro que nadie más parece dispuesto a darles.

Juan 9 revela una escena profundamente humana: un hombre marginado desde su nacimiento, despreciado por su condición y percibido como un castigo del cielo. El texto describe que “desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego” (Juan 9:32), subrayando lo extraordinario del milagro. Este hombre dependía de la compasión ajena para sobrevivir. En el lenguaje contemporáneo diríamos que era un hombre invisivilizado, uno de esos que caminan entre nosotros sin que realmente los notemos. Su enfermedad no solo afectaba su cuerpo, sino su dignidad, su posición social, su posibilidad de soñar. Así como muchos en nuestro país, el ciego vivía rodeado de gente, pero solo el Señor Jesucristo lo vio.

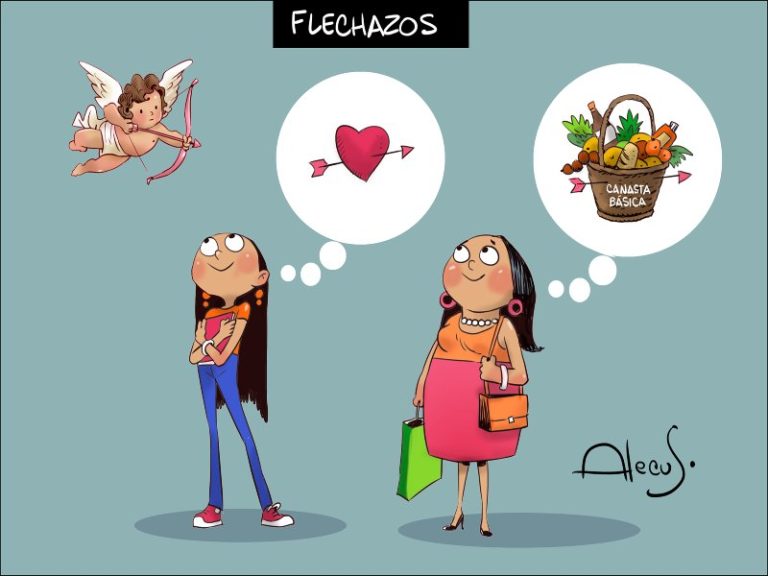

El Salvador de hoy tiene calles iluminadas, plazas renovadas y un discurso que habla de orden, prosperidad y seguridad. Pero también tiene esquinas donde duermen hombres y mujeres olvidados; puentes bajo los cuales sobreviven niños que deberían estar en la escuela; mercados donde ancianos enfermos venden cualquier objeto para no morir de hambre; comunidades enteras en las que el progreso aún no se siente; personas que sufren en silencio adicciones, enfermedades mentales, soledad o pobreza extrema. La visión material no siempre coincide con la visión moral. Podemos ver edificios nuevos y no ver al mendigo en la banca; podemos ver cámaras de seguridad y no ver al niño sin zapatos.

Podemos ver grandes proyectos y no ver a la familia que llora a un desaparecido o un detenido de forma injusta; podemos ver logros sociales y no ver al enfermo que no tiene cómo pagar un medicamento. Esa ceguera selectiva es tan real como la del siglo I.

El relato bíblico también muestra cómo las autoridades religiosas, pese a su conocimiento y posición, fueron incapaces de ver la obra del Señor Jesucristo.

Cuando presionaron al hombre diciéndole: “Da gloria a Dios; nosotros sabemos que ese hombre es pecador” (Juan 9:24), no buscaban verdad, sino sumisión al sistema.

Algo parecido puede ocurrir en cualquier nación, incluso en una que avanza como la nuestra.

Cuando una sociedad se enfoca más en mantener estructuras que en ver al necesitado, comienza a perder su visión moral.

La ceguera del alma no se manifiesta con incapacidad física, sino con indiferencia. De manera diplomática pero necesaria, es válido decir que ningún gobierno —por muy eficiente o bien intencionado que sea— puede sustituir el mandato divino de ver a los más vulnerables.

Un país puede tener orden, pero si no ve a los pobres, está ciego; puede tener control, pero si no ve al mendigo, está ciego; puede tener desarrollo, pero si no ve al que sufre, está ciego. La grandeza de una nación no se mide únicamente en términos de infraestructura, sino en cómo trata a aquellos que viven “a la intemperie en las plazas publicas”, igual que el ciego de Juan 9.

Cuando los fariseos no pudieron refutarlo, “le injuriaron” (Juan 9:28), una reacción típica de quienes rechazan la luz, pero no pueden negar la verdad.

El hombre de Juan 9 fue expulsado por quienes debieron acogerlo.

La Escritura lo dice sin suavizarlo: “Y le expulsaron” (Juan 9:34). Cuando su testimonio confrontó las estructuras de la época, fue marginado nuevamente.

Es doloroso admitir que esta dinámica se repite hoy: muchas personas que viven en pobreza extrema o en situación de calle sienten que la sociedad los ha expulsado, no necesariamente por decisiones de un gobierno, sino por la indiferencia colectiva, la prisa, la ausencia de empatía y la falta de compasión.

La expulsión moderna no siempre se da con palabras; a veces ocurre con nuestra mirada cuando escogemos no ver.

El Salvador tiene la oportunidad histórica de no repetir el error de los fariseos.

Las transformaciones visibles deben ir acompañadas por transformaciones del alma.

El país necesita seguir avanzando en seguridad, sí; en infraestructura, definitivamente; en orden social, sin duda. Pero necesita también recuperar la capacidad de ver al pobre, al enfermo, al migrante retornado, al desempleado, al mendigo, a la mujer abandonada, al joven quebrado por las adicciones, al anciano que camina solo, al niño que vende dulces, al interno del penal detenido injustamente, al vecino que sufre en silencio, a los miles que viven bajo tinieblas materiales y espirituales. En un país que quiere ver el futuro, es indispensable aprender a ver a la gente.

El hombre sanado les dijo a los fariseos: “Esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos” (Juan 9:30).

Esa misma ironía santa nos confronta hoy: ¿cómo puede un país presumir de ver si no reconoce a sus más vulnerables?

El mensaje de Juan 9 es claro: la mayor ceguera no es física, sino espiritual. Los fariseos tenían ojos, pero no veían; tenían la Torá, pero no entendían; tenían poder, pero no tenían misericordia. El ciego, en cambio, tenía una carencia física, pero poseía un corazón sensible. La luz del Señor Jesucristo transformó su vida y desde ese momento vio más que todos los líderes de su época.

El Salvador necesita esa visión. Necesita ver más allá de estadísticas, necesita ver más allá de promesas, necesita ver más allá de discursos, necesita ver con los ojos del alma. Como nación, debemos hacer una reflexión profunda: ¿somos capaces de ver al necesitado, o caminamos como los fariseos, tranquilos en nuestra supuesta luz? ¿Somos capaces de ver al mendigo, o hemos normalizado su presencia? ¿Somos capaces de mirar la injusticia, o nos hemos acostumbrado a ella? ¿Somos capaces de ver a Jesús, o preferimos expulsar la luz para no ser confrontados?

La conclusión es inevitable: El Salvador no necesita solo orden, necesita compasión; no necesita solo estructuras fuertes, necesita corazones sensibles; no necesita solo control, necesita misericordia. Y por encima de todo, necesita la luz del Señor Jesucristo, porque Él es el único que abre los ojos del alma y nos enseña a ver a los pequeños, a los desprotegidos, a los excluidos y a los olvidados. Él sigue diciendo lo mismo que dijo aquel día cuando encontró al hombre expulsado: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? (Juan 9:35). A esa pregunta sigue respondiendo nuestro país.

Y por eso, el llamado final es urgente y eterno: Busquen al Señor Jesucristo. Él es la luz que puede hacer ver a un país entero. Él es quien transforma la mirada, la conciencia y la compasión. Él es quien dijo al ciego: “Ahora ves”. Y solo cuando Él abra nuestros ojos, veremos verdaderamente al país que somos y al país que debemos ser.

Abogado y teólogo.