El acceso a la información pública es, en teoría, un derecho. En la práctica, es más bien una especie de deporte extremo: uno llena formularios, espera plazos que parecen inspirados en el calendario maya y, al final, recibe una respuesta tan vaga que podría haberla escrito un horóscopo. Pero no nos adelantemos. Volvamos al inicio, a esa idea tan bonita —casi poética— de que los ciudadanos tenemos derecho a saber qué hacen las instituciones con el dinero, el poder y el tiempo que les damos.

Porque, seamos honestos, nadie pide información pública por diversión. Nadie se despierta un lunes diciendo: “Hoy quiero saber cuántos contratos se adjudicaron sin concurso”. No. La gente pide información porque algo huele raro, porque la calle murmura, porque el presupuesto no cuadra o porque el funcionario de turno tiene más camionetas que excusas. El acceso a la información no es un capricho: es una linterna en un cuarto que siempre ha estado convenientemente a oscuras.

Pero a muchos Estados —y funcionarios— la linterna les incomoda. Prefieren la penumbra, ese ambiente íntimo donde siempre falta claridad. Por eso, cuando uno pide información pública, la respuesta suele venir en varios sabores: el clásico “esa información no existe”, el muy popular “no es competencia de esta institución” o el creativo “entregamos lo solicitado”, acompañado de un PDF escaneado, torcido y con tachaduras.

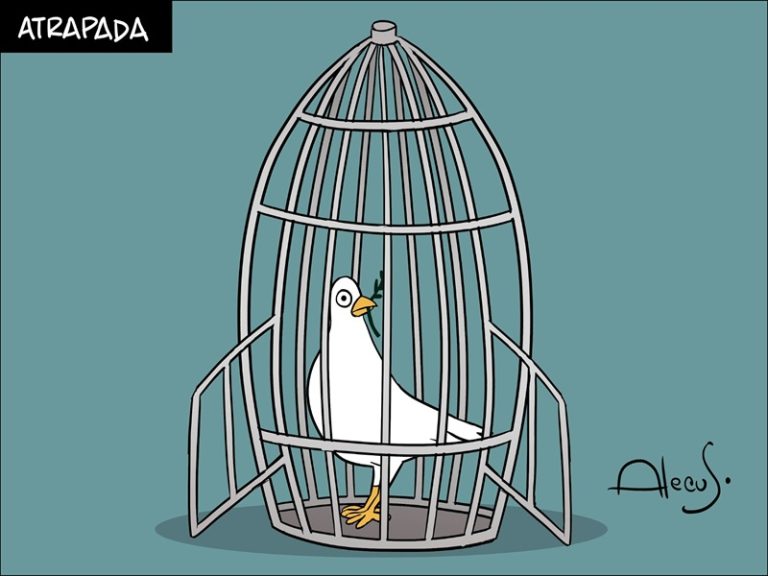

El problema es que, sin acceso a la información pública, la democracia se convierte en un acto de fe. Creemos. Confiamos. Rezamos. Esperamos que quienes gobiernan sean responsables, honestos y transparentes… porque no tenemos cómo comprobarlo. Y la fe, aunque muy respetable en lo espiritual, es un pésimo método de control político. La historia lo demuestra: donde no hay información, hay abuso. Donde no hay datos, hay discursos. Y donde no hay transparencia, hay excusas.

Pensemos en ejemplos cotidianos. El gobierno anuncia con bombos y platillos un megaproyecto “histórico”. Preguntamos cuánto cuesta, quién lo ejecuta, bajo qué criterios se eligió a la empresa y qué pasa si falla. Silencio administrativo. O peor: una respuesta llena de palabras bonitas que no dicen nada. Es como pedir la cuenta en un restaurante y que el mesero te diga: “Comiste felicidad, confianza y desarrollo”. Sí, gracias, pero ¿cuánto fue en números?

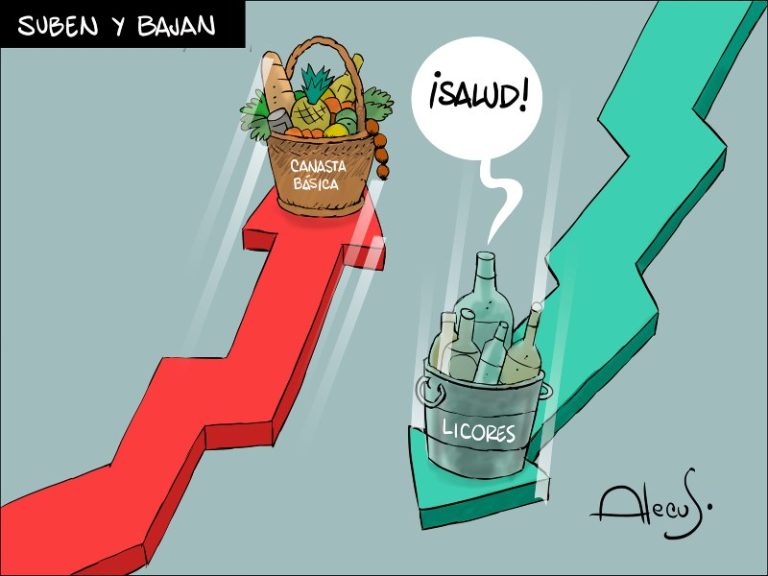

El acceso a la información sirve para cosas básicas, aburridas, pero peligrosamente necesarias: saber cómo se gasta el dinero, quién gana contratos, bajo qué criterios, cuánto cuesta lo que prometieron que sería “barato” y por qué el presupuesto siempre alcanza para propaganda, pero nunca para servicios básicos. Detalles menores, claro. Nimiedades.

El problema es que la información pública desarma relatos. Y eso es imperdonable. Porque cuando los números aparecen, los discursos se encogen. Y cuando los ciudadanos entienden cómo funciona el Estado, empiezan a hacer preguntas cada vez menos decorosas: ¿Quién decidió esto? ¿Por qué se pagó así? ¿Dónde está el estudio técnico? Preguntas peligrosísimas. Subversivas. Casi groseras.

Por eso el acceso a la información se tolera, pero no se fomenta. Se reconoce, pero con fastidio. Es como ese pariente incómodo al que no puedes sacar de la reunión familiar, pero tampoco quieres sentar en la mesa principal.

Y ojo: cuando el acceso a la información falla, no solo pierde la ciudadanía. Pierde el Estado mismo. Porque la opacidad no protege gobiernos, los desgasta. La secrecía no fortalece liderazgos, los vuelve frágiles. Y el silencio institucional siempre termina llenándose de sospechas.

La transparencia no garantiza buenos gobiernos, pero la opacidad garantiza malos. El acceso a la información pública sirve, entre otras cosas, para aterrizar los discursos. Para recordar que gobernar no es improvisar ni hacer storytelling, sino administrar recursos que no son propios.

La ironía es que el acceso a la información no debería ser un acto heroico. No debería requerir abogados, ONGs, ni paciencia monástica. Debería ser tan normal como consultar el clima. Pero en muchos países sigue siendo una carrera de obstáculos diseñada para que el ciudadano se canse o piense que preguntar “no vale la pena”.

Tal vez por eso el acceso a la información pública sigue siendo tratado como un favor y no como un derecho. Y mientras siga siendo así, seguiremos viviendo en países donde el poder exige confianza, pero se ofende cuando uno pide pruebas.