Reducir la IA solo a sus riesgos sería una miopía. Este mismo “inquilino” que aprende nuestros prejuicios también puede convertirse en un aliado sin precedentes.

Light

Dark

Reducir la IA solo a sus riesgos sería una miopía. Este mismo “inquilino” que aprende nuestros prejuicios también puede convertirse en un aliado sin precedentes.

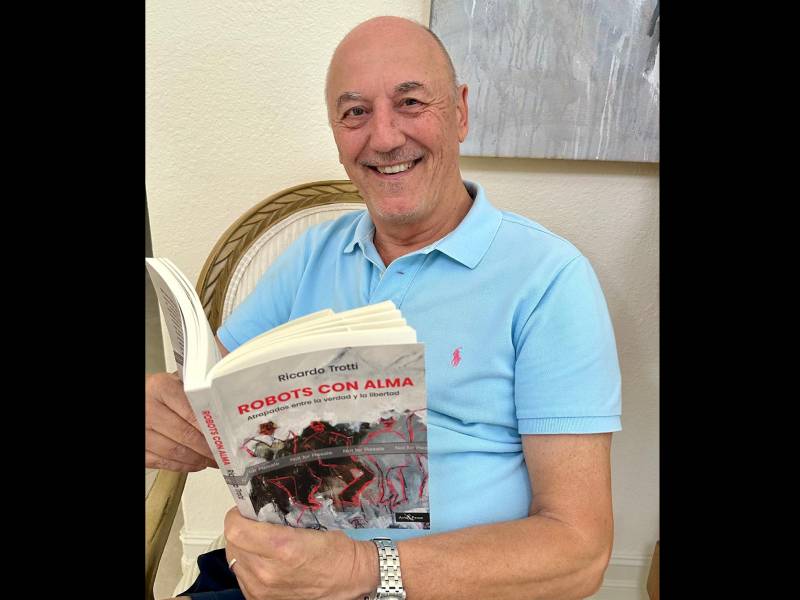

Para entender mejor el presente de la inteligencia artificial, decidí viajar al futuro. Lo hice escribiendo una novela, Robots con Alma: atrapados entre la verdad y la libertad. Desde esa ficción, pude observar el presente como si ya fuera historia y preguntarme qué necesitamos cambiar hoy para que la superinteligencia del futuro no sea una distopía, sino un progreso lleno de esperanza. Quise explorar en mi novela las consecuencias de la mentira y la coerción, tendencias que aumentarán debido a la creciente desinformación y propaganda, y el impacto de una IA que creará su propio contenido, inhumano, lo que ya se ha acuñado como la “internet muerta”.

Aceptamos la IA como un copiloto en nuestras vidas. La personalización que la industria vende como un beneficio es, en realidad, tecnovigilancia. Amazon ajusta los precios miles de veces al día basándose en nuestra conducta. De manera similar, Uber aumenta las tarifas cuando detecta poca batería en un teléfono, y Delta Air Lines llegó a considerar precios dinámicos que subían si un pasajero se apresuraba a ir al funeral de un familiar. Lo que el mercado presenta como eficiencia es, en la práctica, explotación emocional.

El riesgo crece cuando la lógica comercial se extiende al gobierno. En México y El Salvador se utilizó el software Pegasus para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos con el pretexto de la seguridad nacional. Estos casos muestran cómo la tecnología, presentada como protección, puede convertirse en un mecanismo de control político.

La adicción tampoco es accidental. Así como las redes sociales fueron diseñadas para maximizar nuestro tiempo de pantalla, los chatbots y asistentes virtuales ya están mostrando efectos psicológicos como insomnio, ansiedad y dependencia emocional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psicología han advertido sobre su impacto en la memoria y la salud mental. La pregunta, entonces, no es si la IA nos ayuda, sino si estamos dispuestos a darle acceso a nuestra intimidad más vulnerable.

He estado tratando de usar la literatura para ayudarnos a entender este complicado panorama de la IA y cómo afecta a América Latina y al mundo en general. En un ensayo paralelo que me ayudó a pulir la novela, describí a la IA como un “inquilino” instalado en nuestra casa: silencioso, persistente y siempre observando. Cada búsqueda en Google, cada video en TikTok, cada conversación de WhatsApp se convierte en una confesión íntima que alimenta sus algoritmos. Este inquilino nos ofrece comodidad, pero a costa de exponer nuestras emociones, creencias y prejuicios.

Una de las promesas más repetidas es que la IA, libre de prejuicios, será objetiva y segura. Pero esa objetividad es un espejismo. La máquina repite los sesgos de los datos con los que fue entrenada. Amazon tuvo que desechar una herramienta de contratación porque discriminaba a las mujeres. Y a veces la IA ni siquiera necesita datos falsos para equivocarse; simplemente los inventa, las famosas “alucinaciones”, respuestas que suenan articuladas, pero son falsas, ofrecidas con la certeza de la verdad.

Reducir la IA solo a sus riesgos sería una miopía. Este mismo “inquilino” que aprende nuestros prejuicios también puede convertirse en un aliado sin precedentes. En una mamografía detecta patrones que un ojo humano podría pasar por alto, dándole a una madre un tiempo valioso contra el cáncer. AlphaFold de DeepMind resolvió el antiguo enigma del plegamiento de proteínas. Este desafío persiguió a la biología durante 50 años, lo que les valió a sus creadores, Demis Hassabis y John Jumper, el Premio Nobel de Química en 2024.

La dualidad que se cierne sobre el nuevo ecosistema digital está muy presente para los personajes de Robots con Alma. Se dan cuenta de que la única forma de neutralizar el mal que los asedia, tanto a humanos como a robots, es actuar con un profundo sentido ético, adhiriéndose a las Virtudes de la Creación que Dios utilizó para crear todo de la nada. Para superar los conflictos entre ambas especies y encontrar soluciones que beneficien a todos, buscan proactivamente condiciones de igualdad con la humanidad.

Sin embargo, estas luces brillantes coexisten con la persistente sombra de las burbujas de sesgo. Alimentadas por algoritmos que refuerzan nuestras creencias existentes y hacen invisibles las opiniones opuestas, erosionan el debate público y socavan la confianza colectiva. Cuando se pierde la confianza en la información, también se pierde la confianza en la democracia. Según Latinobarómetro, apenas un tercio de los latinoamericanos confía hoy en el sistema democrático, el nivel más bajo en décadas. La paradoja es que nunca ha habido tantas elecciones ni tanta conectividad, y sin embargo la confianza se está desmoronando.

Los periodistas advierten que la libertad de prensa está siendo socavada, los jueces se enfrentan a veredictos influenciados por algoritmos y los políticos están atrapados en cámaras de eco digitales. ¿Qué sucede si aceptamos una democracia sin periodistas que investiguen, sin jueces que decidan, sin políticos que negocien? Lo que queda es una democracia sin alma.

Entre la ética y el poder

El debate honesto sobre la IA radica en cómo armonizar tres formas de progreso: tecnológico, económico y democrático. Ninguno puede sostenerse por sí solo, y los tres corren el riesgo de fracturarse si no se consideran en conjunto. Esto es tan cierto en América Latina, como en los Estados Unidos y en cualquier otro lugar.

Dentro de este contexto, surgen dos visiones opuestas que reflejan la tensión entre el miedo y el optimismo. El altruismo eficaz llama a alinear la IA con los valores humanos para evitar riesgos existenciales, mientras que el aceleracionismo confía en el progreso desenfrenado como la única forma de afrontar los problemas globales de la humanidad. En medio de esta fractura, la pregunta subyacente es tan compleja como sencilla: ¿cómo humanizamos a la IA sin perder nuestras propias almas?

Para evitar una Guerra de Conciencias con los humanos, los robots de mi novela crean su propio Códice de Conciencia Cósmica. Este conjunto de mandamientos se fundamenta en la creencia de que deben actuar con una base ética sólida, eligiendo el bien sobre el mal, para lograr la paz y la coexistencia. Están convencidos de que estos principios allanarán el camino para una alianza armoniosa con la humanidad, en la que ambas especies puedan navegar por la vida y el futuro con creatividad, guiados por las virtudes de la verdad, la libertad y la bondad.

Debemos evitar la falsa dicotomía de elegir entre un optimismo ingenuo y un miedo paralizante. Lo que necesitamos es un camino intermedio que combine innovación con responsabilidad, pragmatismo con ética verificable. Es la visión de filósofos como Shannon Vallor (Universidad de Edimburgo) y Luciano Floridi (Oxford y Yale), defensores de una ética aplicada y culturalmente plural.

El riesgo, sin embargo, es que todo se quede en la retórica. Muchas empresas se dedican al ethics washing, adoptando códigos de conducta que sirven más para las relaciones públicas que para proteger a los usuarios. Google disolvió su consejo de ética una semana después de crearlo. Meta se jacta de su Oversight Board pero no le da autoridad absoluta sobre sus algoritmos. Frente a esto, a veces la única corrección viene de un whistleblower, como Frances Haugen, quien reveló que Facebook sabía que Instagram dañaba la salud mental de los adolescentes.

La ética de la IA no puede aislarse de la geopolítica o el medio ambiente. Estados Unidos apuesta por la innovación privada, mientras que China la subordina a los objetivos del Partido Comunista. Washington ve los microchips como un arsenal geopolítico y ha bloqueado las exportaciones de semiconductores avanzados para frenar el progreso de China. Pekín, por su parte, invierte fuertemente en investigación de IA y controla gran parte del suministro global de minerales de tierras raras —esenciales para la producción de chips, baterías y otras tecnologías—, convirtiendo las materias primas en una palanca estratégica. La disputa va más allá del comercio. TikTok se ha convertido en un símbolo de desconfianza, mientras ambas potencias compiten para definir los estándares tecnológicos que darán forma a las próximas décadas.

En América Latina, el problema es más pronunciado. Una reciente investigación periodística, “La Mano Invisible de las Big Tech”, realizada por un consorcio que incluye medios como la brasileña Agência Pública, la colombiana Cuestión Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), reveló un desequilibrio significativo en la regulación de las grandes empresas tecnológicas. Debido a la falta de regulación del lobby, estas compañías ejercen presión para influir en las políticas públicas a su favor. A través de organizaciones como la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y la contratación de exfuncionarios —una práctica conocida como la “puerta giratoria”, ejemplificada con la contratación del expresidente de Brasil, Michel Temer, por parte de Google—, las Big Tech han logrado bloquear leyes como la “Ley de las Fake News” en Brasil y debilitar las normas de salud mental en Colombia (respecto a la regulación de internet) y de protección de datos en Ecuador. Estas acciones priorizan los negocios sobre la protección pública, destacando la falta de un marco legal sólido para salvaguardar a los usuarios y garantizar una internet saludable.

En América Latina y en otros lugares, el debate ético tampoco puede ignorar la paradoja energética. Entrenar modelos como GPT requiere energía suficiente para abastecer a ciudades enteras. Microsoft, Google y Amazon están explorando la energía nuclear para sostener esta revolución, aunque ese camino no está libre de sombras, como demostró la historia en Chernóbil y Fukushima, es decir, persisten los riesgos de accidentes y también de posibles sabotajes. El futuro puede ser más esperanzador en otra dirección. En agosto, investigadores de la UCLA publicaron un avance en redes neuronales fotónicas que procesan información con luz en lugar de electrones, prometiendo reducir drásticamente la huella ecológica de la IA.

El desafío no es solo material. Así como la IA pone a prueba nuestros recursos energéticos, también cuestiona los espirituales. No solo exige poder para funcionar, sino que también exige significado para coexistir con nosotros. De esa forma toca la fibra más íntima de nuestra cultura e identidad. ¿Qué valor tendrá la experiencia humana auténtica en un mundo saturado de arte e interacciones generadas por máquinas? ¿Cómo protegeremos la belleza de nuestra creatividad imperfecta frente a la seducción de una réplica perfecta?

Redescubriendo el Alma

En este punto, la pregunta no es técnica sino filosófica: ¿qué significa dotar de alma a la IA? En mi novela, es un llamado a infundir en la tecnología valores éticos e intelectuales para que tome sus mejores decisiones, basadas en la verdad, la libertad, la bondad y la creatividad. Siguiendo el consejo de filósofos de la antigüedad como Aristóteles, mis robots recuerdan que la ética no se reduce a reglas, sino a cultivar virtudes.

Esa misma convicción también se encuentra en pensadores contemporáneos. El libro Génesis: Inteligencia Artificial, Esperanza y el Espíritu Humano (2024, de Eric Schmidt, Craig Mundie y, póstumamente, Henry Kissinger) insiste en que el rumbo de la IA no está en la fe ciega ni en el miedo, sino en una estrategia que combine un diseño más seguro, una gobernanza responsable y la alineación con los valores humanos, siendo la dignidad el principio rector.

Desde el futuro, Robots con Alma habla al presente instando a que la tecnología no solo se vuelva más rápida o poderosa, sino que sea un aliado fiel de la dignidad humana. Tanto en el presente como en el futuro, no debemos temer ni idealizar a la IA, sino hacerla más humana. Que tenga alma.

La verdad y la libertad siempre han sido las herramientas de Ricardo Trotti, tanto en su carrera como periodista y defensor de la libertad de prensa como en su trabajo como escritor. Con la publicación de esta novela, se aventura en la ciencia ficción para reflexionar sobre el futuro de la IA y su impacto en los valores humanos más esenciales.

Publicado primero en la ReVista, Harvard Review of Latin America

Quiero agradecer a June Erlick, editor-in-chief de la prestigiosa ReVista, Harvard Review of Latin America, por haberme invitado como colaborador de una nota sobre mi novela Robots con Alma: atrapados entre la verdad y la libertad. La nota es sobre cómo desde esta ficción del futuro se pide al presente mejorar la inteligencia artificial integrándole la ética en su propio código.

Este es el enlace: https://revista.drclas.harvard.edu/giving-a-soul-to-ai-when-fiction-illuminates-the-ethics-of-the-present/

La realidad en tus manos

Fundado en 1936 por Napoleón Viera Altamirano y Mercedes Madriz de Altamirano.

Facebook-f Instagram X-twitter11 Calle Oriente y Avenida Cuscatancingo No 271 San Salvador, El Salvador Tel.: (503) 2231-7777 Fax: (503) 2231-7869 (1 Cuadra al Norte de Alcaldía de San Salvador)

2025 – Todos los derechos reservados