En el proceso de construcción del Reglamento Técnico Centroamericano sobre Etiquetado Frontal de Alimentos Preenvasados, El Salvador como país, representado a través -y como lo mandatan los tratados que dan vida al Sistema de Integración Centroamericano- del la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), Ministerio de Economía (MINEC) por parte del Gobierno, la academia -aunque con una participación famélica-, el sector consumidor a través de la Defensoría del Consumidor y el sector empresarial, ha sostenido una posición firme y técnicamente fundamentada en contra de incluir el término “advertencia” en el título del reglamento.

Esta postura ha generado un debate intenso entre los países miembros, no tanto por razones técnicas, sino por una obcecación evidente de algunas representaciones nacionales en mantener el término “advertencia” dentro del título del reglamento. Las motivaciones detrás de esta insistencia, lejos de ser técnicas o jurídicas, bien pueden tildarse de abyectas: en algunos casos se ha alegado que “así lo ha ordenado el ministro”, en otros, que un organismo regional se ha quejado de que no se quiere aceptar el uso del término, como si la presión institucional justificara la incoherencia normativa. También se han observado posturas rígidas por parte de delegaciones que ya presentaron una propuesta de redacción y que, por lo visto, tienen poca disposición —o capacidad— para revisar y replantear su posición. Pero lo más preocupante es que quienes realmente saldrán afectados por la inclusión del término —porque aquí lo que habrá son afectados, no beneficiados, ni siquiera los consumidores— replican que, en aras de avanzar, se debe pedir a la representación de El Salvador que acepte y se allane a la pretensión, como si el término fuera neutro o la semántica irrelevante. Esta visión minimiza el impacto profundo que puede tener el uso de una palabra como “advertencia” en un instrumento técnico de alcance regional, tanto en su interpretación jurídica como en su aplicación comercial. No se trata de una diferencia de estilo, sino de una decisión que puede condicionar el enfoque del reglamento, su legitimidad internacional y su efecto sobre los actores involucrados.

Desde una perspectiva semántica, el término “advertencia” no es neutro ni informativo. En el lenguaje técnico y jurídico, esta palabra connota riesgo, peligro o sanción. Su uso en el título del reglamento puede inducir a pensar que los productos etiquetados son inherentemente dañinos, cuando en realidad el objetivo del etiquetado frontal es brindar información clara y objetiva al consumidor para facilitar decisiones conscientes. El etiquetado frontal no es una medida punitiva, sino educativa. Por tanto, utilizar un término que evoca disuasión y alarma desvirtúa el carácter técnico del reglamento y puede alterar su interpretación futura.

Si hubiese coherencia ético, filosófica y política en los gobiernos que quieren imponer este término, lo que harían es prohibir los alimentos que tienen gran potencial de dañar la salud. Pero no lo hacen porque se trata de un “distractor” de los verdaderos problemas nutricionales. No hay solidez en quienes impulsan estos términos “vaciados de su contenido real”.

Además, el uso de “advertencia” en el título es incongruente con los estándares internacionales. Organismos como el Codex Alimentarius, que sirven de referencia global para la armonización normativa en materia alimentaria, no utilizan este término en sus títulos ni en la formulación de sus directrices sobre etiquetado frontal. Países como Chile, México -con una normativa nefasta- y Perú, que han implementado sistemas de etiquetado nutricional, tampoco lo incluyen en los títulos de sus normas.

Desde el punto de vista jurídico y comercial, el uso del término “advertencia” puede tener consecuencias no previstas. En contextos de litigio, auditoría o negociación internacional, podría interpretarse que el Estado reconoce oficialmente que ciertos productos son peligrosos, lo cual puede ser utilizado en demandas, arbitrajes o restricciones comerciales.

La idea de ceder en este punto bajo el argumento de que “no es trascendental” y que se puede negociar con mayor firmeza en aspectos más importantes es, en este caso, estratégicamente errónea. El lenguaje de un reglamento define su marco de interpretación. Además, ceder en este punto envía el mensaje de que El Salvador está dispuesto a renunciar a principios técnicos por conveniencia política. Y si lo que subyace es un temor a la represalia en la región a través de la emisión de leyes distorsionadoras, pues habrá que tomar el riesgo.

Por estas razones, El Salvador propone acertadamente mantener una redacción neutral y técnica en el título del reglamento, que refleje su carácter informativo y armonizado con estándares internacionales. Alternativas como “Reglamento Técnico Centroamericano sobre Etiquetado Frontal Nutricional” cumplen con los principios de claridad, neutralidad y coherencia técnica, sin generar ambigüedad ni distorsionar el propósito del instrumento.

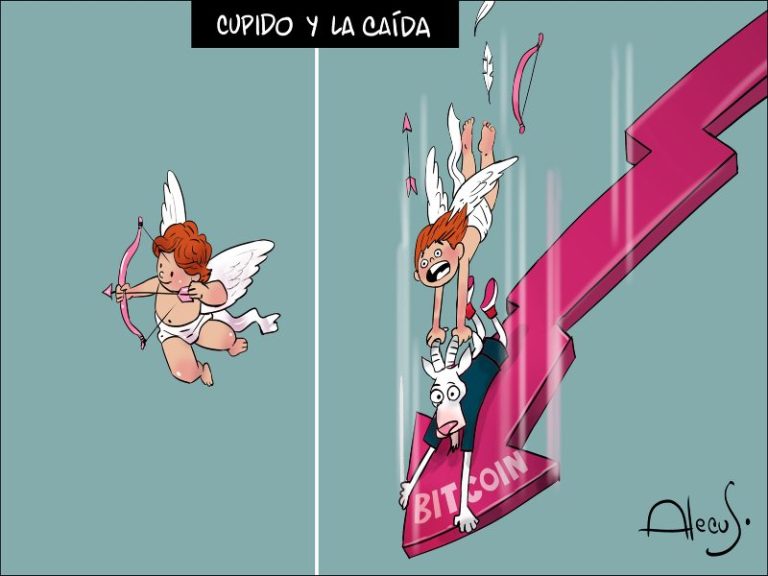

Vivimos tiempos en los que el lenguaje ha dejado de ser un vehículo transparente de significado para convertirse en un campo de disputa, manipulación y vaciamiento. Los términos ya no se usan con apego a su contexto ni a su contenido original, sino que se manejan de forma líquida, moldeable, desprovistos de su sentido genuino. Esta vacuidad no es accidental: es una estrategia deliberada que permite reinventar palabras, resignificarlas y, en muchos casos, asesinar su significado para sustituirlo por otro que responde a intereses específicos. En este escenario, la semántica no es un asunto secundario ni decorativo, sino el terreno donde se juega la legitimidad de los conceptos y la transparencia de las normas. Por eso, aceptar sin resistencia el uso del término “advertencia” en el título del RTCA equivale a ceder ante una operación semántica que distorsiona el propósito técnico del reglamento y lo somete a una lógica de alarma, sanción y disuasión que no le corresponde. Y lo peor, no es cierto que pretenda “cuidar” de la salud de la población, porque si así fuese, las medidas serían otras y a todo nivel.

En conclusión, la exclusión del término “advertencia” en el título del RTCA no es una cuestión semántica menor, sino una decisión estratégica que protege la integridad técnica, jurídica y comercial del reglamento.

Y para los que argumentan sin base, parafraseo a Ludwig Wittgenstein: “Cuando no se comprende el alcance de una palabra, lo prudente no es imponerla, sino callarla”.

Máster en Nutrición Humana y Abogado