Durante décadas, El Salvador fue sinónimo de organización social. En los años sesenta, setenta y ochenta, el país vibraba con una energía colectiva que se manifestaba en sindicatos, asociaciones campesinas, cooperativas, grupos estudiantiles, comunidades eclesiales de base y movimientos barriales. Las plazas eran aulas políticas y las calles, espacios de aprendizaje ciudadano. La protesta era también un lenguaje: el modo en que las mayorías marginadas se hacían escuchar frente a la injusticia, la desigualdad y la represión.

Esa tradición de participación social y comunitaria formó parte esencial de la identidad salvadoreña. Pese a la pobreza o la exclusión, la gente se organizaba para exigir tierra, salario digno, educación o democracia. Esa efervescencia, sin embargo, se fue desvaneciendo lentamente con los Años Noventa. La firma de los Acuerdos de Paz trajo consigo una ilusión de estabilidad, pero también una transición que desmontó gran parte del tejido organizativo que había sostenido la movilización social.

El país entró a una nueva etapa: la de la apertura económica, la privatización y la globalización, pero otro fenómeno empezó a marcar la historia nacional: la migración masiva. Miles de jóvenes —entre 18 y 30 años— comenzaron a partir hacia Estados Unidos. Se calcula que en algunos años salían entre 200 y 300 personas diarias. Eran, en su mayoría, los mismos jóvenes que en décadas anteriores habrían llenado los sindicatos, las asociaciones o las cooperativas.

La energía social que antes alimentaba la organización se transformó en energía migratoria. Los sueños de cambio se trasladaron al Norte. En lugar de huelgas o asambleas, las familias se organizaron para sobrevivir a la distancia, enviar remesas y reconstruir la esperanza desde el exilio. La migración se convirtió en la nueva forma de movilidad social y, en cierto modo, también en una forma silenciosa de protesta ante un Estado incapaz de ofrecer oportunidades.

Esa diáspora, sin embargo, no fue una fuga de desinterés. Fue una reorganización social transnacional. Desde el exterior, los salvadoreños crearon comités de apoyo, asociaciones comunitarias y redes de solidaridad que hoy mantienen viva la identidad nacional y han contribuido al desarrollo local a través de remesas, inversión social y vínculos culturales. Pero dentro del país, las estructuras organizativas locales se fueron debilitando. Las cooperativas envejecieron, los sindicatos se redujeron y muchos jóvenes crecieron en un entorno despolitizado, sin referentes de participación colectiva.

Ahora, tres décadas después, el escenario ha cambiado otra vez. Los flujos migratorios desde El Salvador han disminuido y cada vez más jóvenes optan por quedarse o regresar. Las razones son múltiples: controles fronterizos más estrictos, menor posibilidad de asilo, deportaciones y también una nueva conciencia sobre la necesidad de construir futuro aquí. La energía que antes se iba está comenzando a quedarse.

Hoy los jóvenes no se agrupan necesariamente en sindicatos o partidos, sino en colectivos ambientales, redes culturales, emprendimientos solidarios o plataformas digitales. Su manera de organizarse es menos jerárquica y más horizontal; menos ideológica, pero igualmente comprometida con el entorno.

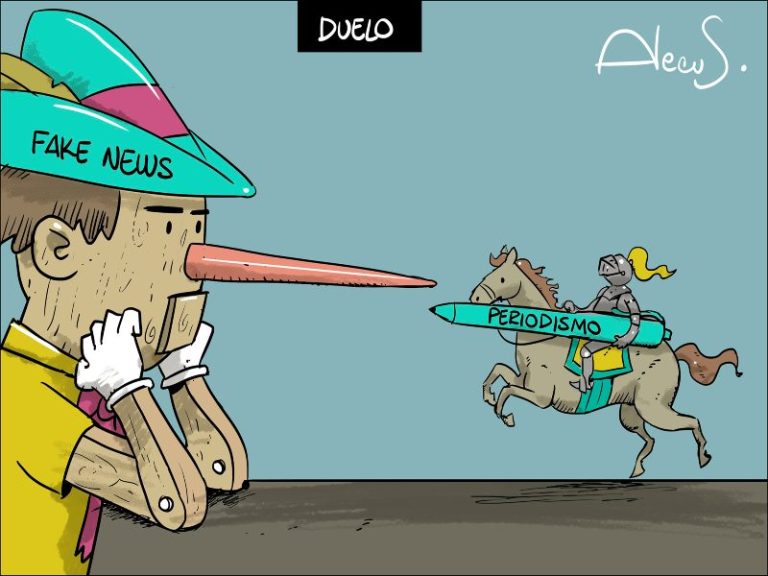

La nueva generación no protesta desde la calle, sino desde la red. No necesariamente grita en las plazas, pero exige desde las comunidades, los emprendimientos sociales o las universidades. Esta forma de organización social emergente podría ser el germen de un nuevo ciclo de participación ciudadana, más acorde con los tiempos y las herramientas digitales.

Si el país logra acompañar este proceso con oportunidades laborales, espacios de diálogo y políticas de desarrollo local, podríamos estar frente a un renacimiento del compromiso social salvadoreño. No el de las marchas de los Ochenta, sino el de la reconstrucción comunitaria, la innovación y la búsqueda de dignidad desde lo cotidiano.

La historia parece dar un giro: de la protesta a la migración, y ahora, quizás, del retorno al compromiso. El Salvador tiene una memoria colectiva de lucha que no se ha perdido, solo ha migrado y puede regresar transformada. La juventud que hoy se queda o regresa podría ser la que vuelva a llenar de energía las calles, los talleres, las cooperativas y las ideas.

Después de todo, un país que aprendió a organizarse para sobrevivir también puede volver a organizarse para vivir mejor.

Director AAMES (Asociación Agenda Migrante El Salvador)